À partir du 3 octobre, sept personnes comparaîtront au tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs terroriste. Dans ce dossier qui semble bien maigre, les enquêteurs vont jusqu’à considérer comme suspect l’usage de certaines messageries. Récit d’un emballement inquiétant.

Invité du Face-à-face d’Apolline de Malherbe sur RMC le 5 avril dernier, Gérald Darmanin se livre à l’exercice rituel des ministres de l’Intérieur : il égrène le nombre d’attentats déjoués par ses fonctionnaires. Quarante et un depuis 2017, précise-t-il, dont neuf d’ultradroite et un d’ultragauche, « avec un groupe qui voulait s’en prendre aux forces de l’ordre fin 2020 ». Dans ce « dossier punks à chien », tel qu’il est surnommé par les services de renseignement, six hommes et une femme comparaîtront devant la 16ᵉ chambre du tribunal correctionnel de Paris à partir du 3 octobre, poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste. Une première depuis l’affaire de Tarnac il y a quinze ans, quand une « cellule invisible » constituée autour de Julien Coupat avait été accusée d’avoir voulu saboter une ligne TGV. Le précédent est encombrant : cette histoire est devenue le symbole des errements de la justice antiterroriste, qui agit parfois comme une fabrique à fantasmes. Après dix ans de procédure, les prévenus ont été relaxés, et une magistrate a fini par imposer le générique de fin à une authentique « fiction ».

Bis repetita ? À l’heure où le premier flic de France vitupère contre les « écoterroristes » de Sainte-Soline et le « terrorisme intellectuel » de l’extrême gauche, l’affaire dite du 8 décembre (son autre nom) pose une question cruciale : où s’arrête le maintien de l’ordre, et où commence l’antiterrorisme, avec son cortège de mesures dérogatoires qui, demain, pourraient viser des milliers de personnes ? Cette interrogation est d’autant plus sensible que le procès débutera sur un sol meuble : selon des éléments consultés par Télérama et Le Monde, le projet des prévenus – « d’intimidation ou de terreur visant l’oppression ou le capital » – semble bien flou et les preuves, évanescentes. « Il n’y a pas de projet, il y a un scénario préétabli par le parquet, qui construit le récit d’une extrême gauche criminelle en y plaquant une méthodologie issue des dossiers d’islamistes radicaux », objectent d’emblée maîtres Lucie Simon et Camille Vannier, avocates d’un des mis en cause. « C’est artificiel, grossier, et terriblement dangereux ».

“Guérilla sur le territoire”

Tout commence aux premières heures de 2018. Florian D., 34 ans, présenté comme « appartenant à la mouvance anarcho-autonome », revient en France après avoir combattu pendant dix mois au Rojava, cette région autonome du nord de la Syrie, laboratoire d’expérimentation de la démocratie sans l’État pour les Kurdes. Engagé contre Daech au sein d’un bataillon de volontaires internationaux, il y aurait reçu une formation de sniper. Rien d’illégal en soi : saisi par un Français désireux d’y retourner en mars 2017, le tribunal administratif de Paris a jugé que les YPG, branche armée du Parti de l’union démocratique kurde, n’étaient pas une organisation terroriste. Mais comme les vingt ou trente autres ressortissants nationaux partis embrasser la cause révolutionnaire dans cette région du monde, Florian D. intéresse la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), qui le met sous surveillance et ne cessera de le considérer comme un « revenant » semblable à ceux contre qui il est parti lutter.

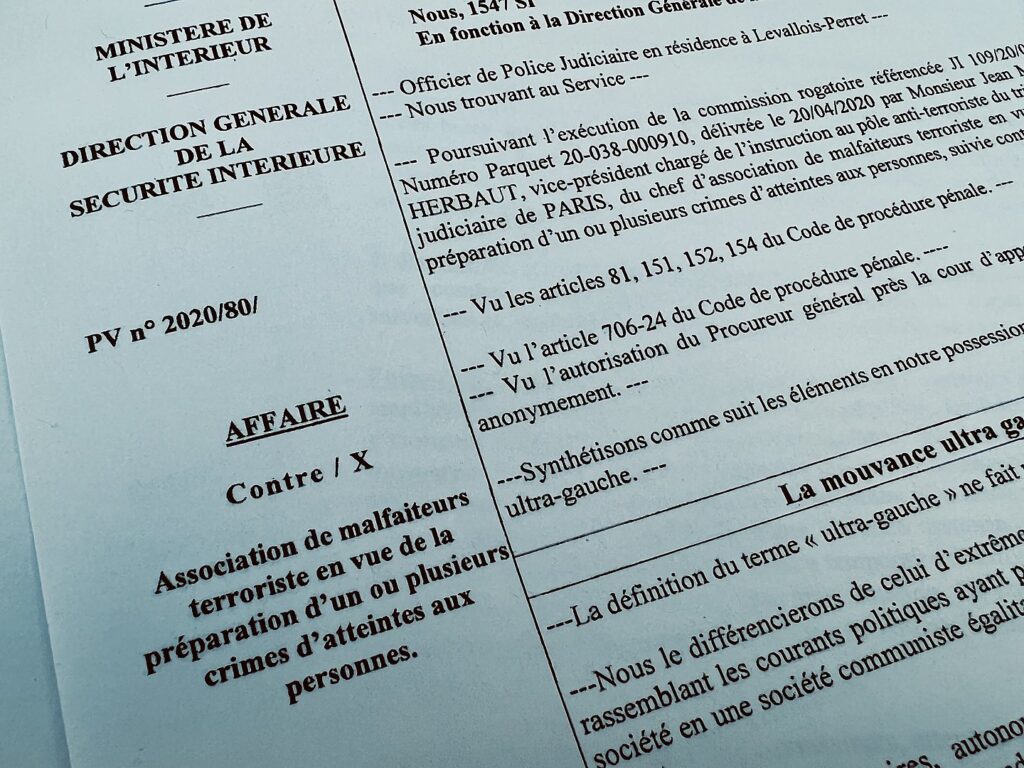

Selon maîtres Raphaël Kempf et Coline Bouillon, ses avocats, « c’est une histoire que se raconte la DGSI de longue date : de jeunes Français partent au Rojava et seraient déterminés à tout faire péter à leur retour ». Le Parquet national antiterroriste (PNAT) l’écrit noir sur blanc dans son réquisitoire définitif : « L’imaginaire de la mouvance d’ultragauche, construit sur fond de terrorisme des années de plomb […], l’expérience du combat que certains ont acquis en zone irako-syrienne et l’interconnexion de la mouvance française avec les mouvances étrangères – dont certaines sont impliquées dans des actions violentes – créent des conditions favorables pour l’émergence, par capillarité, de groupuscules et individus désireux de s’inscrire dans une démarche de terreur et d’intimidation. » Après des mois de filochage, les services n’en démordent pas : Florian D. chercherait à constituer « un groupe violent en vue de commettre des actions de guérilla sur le territoire ». Le 7 février 2020, le PNAT ouvre une enquête préliminaire. « Bien qu’aucune cible n’ait été évoquée », de l’aveu même des enquêteurs, le procureur accepte de sonoriser le Renault Master aménagé du suspect, dans lequel il vit. Dès lors, la machine antiterroriste, presque impossible à arrêter, est lancée.

“Ambiance de fête de village”

Quelques jours plus tard, Florian D. retrouve Manuel H., un vieux copain de lycée, et Loïc M., un saisonnier agricole qu’il a rencontré sur la ZAD de Sivens en 2014. Pendant deux jours, dans une maison abandonnée de Pins-Justaret, en banlieue toulousaine, le trio s’exerce à l’airsoft, une variante du paintball. Devant le juge Jean-Marc Herbaut, Manuel H. aura beau invoquer un « but récréatif » en concédant qu’il voulait s’entraîner « dans la perspective de partir au Rojava », la DGSI décrit cet épisode comme « un enseignement paramilitaire et idéologique ».Dans la foulée, Florian D. met le cap sur Paulnay, dans l’Indre, où il possède un terrain. Il y rejoint Simon G., artificier chez Disneyland, compagnon de la scène punk anar. Ensemble, ils volent un sac d’engrais dans un Gamm vert et s’essaient à la conception de substances explosives, parmi lesquelles du TATP, tristement connu comme l’explosif de prédilection des djihadistes. Là encore, à rebours de l’expertise, les intéressés plaident la bonne foi, Florian D. arguant lors d’une audition que Simon G. voulait « faire évoluer sa carrière pour produire des effets spéciaux pour les clips ou le cinéma ».

Puis c’est la pandémie, le confinement et son expérience collective d’assignation à résidence. Début avril, accompagné de sa petite amie Camille B., le vétéran du Rojava part se mettre au vert à Parcoul-Chenaud, une petite commune de Dordogne. William D., avec qui il a également sympathisé à Sivens, y loue une grande maison en lisière de bois avec son meilleur pote, Bastien A. Dans le désœuvrement de cette période immobilisée, un petit groupe, sept personnes en tout (trois seront mises hors de cause), rejoue à l’airsoft sous l’impulsion de Florian D. « Des guignols qui cherchaient à passer le temps […] dans une ambiance de fête de village », avance Camille B. devant le juge, quand les services, cramponnés à leur champ lexical guerrier, évoquent « un exercice de progression tactique ». Sur place, les confinés tâtonnent encore dans la forêt voisine avec des substances explosives badigeonnées en pâte marron ou concassées en cristaux, jusqu’à ce que, de l’avis de tous, un « énorme boum » fasse trembler les vitres de la maison et les dissuade de poursuivre plus avant leurs expérimentations.

Dans la synthèse de l’enquête préliminaire transmise au PNAT le 20 avril 2020, la DGSI reconnaît rentrer bredouille : « Les interceptions judiciaires […] n’ont pas permis de révéler des éléments susceptibles de caractériser les faits reprochés » et « aucun projet d’action violente ne [semble] défini, la constitution d’un groupe dédié à la mise en place d’actions de guérilla ne [transparaissant] pas. » Qu’à cela ne tienne, les services réclament « un cadre d’enquête plus approprié » afin de continuer à creuser. Une information judiciaire est ouverte. Soulignant « le risque important de passage à l’acte violent de ces individus déterminés et fanatisés », le juge d’instruction les autorise à maintenir la sonorisation et la géolocalisation du fourgon de Florian D. Tous les autres protagonistes sont mis sur écoute. Pourtant, malgré la débauche de moyens techniques mobilisés, plus aucun renseignement saillant ne vient abonder l’enquête, à tel point qu’au mois d’août les mesures de surveillance de Loïc M. et Camille B. sont levées.

À l’arrêt dans la demi-torpeur d’une France pas complètement sortie de l’épisode pandémique, l’affaire va connaître une accélération soudaine et inexpliquée à la fin de l’année 2020. À la suite d’une réunion avec le PNAT et la DGSI, et craignant une vente imminente du fourgon sonorisé, le juge Herbaut décide d’interpeller neuf individus le 8 décembre (deux seront relâches sans poursuites). Au point du jour, en force, et aux quatre coins de la France, des policiers cagoulés perquisitionnent du matériel informatique, des panoplies de black bloc, des armes, déclarées ou non (deux des prévenus disposent d’un permis de chasse), des tracts d’infokiosque et de la littérature contestataire présentée comme incriminante. Avec des élans de zèle : chez William D., on saisit Instructions pour une prise d’armes, d’Auguste Blanqui, présenté comme « un programme purement militaire qui se voulait un manuel de la résistance, détaillant notamment la mise en place de barricades dans un contexte d’insurrection » ; chez Camille B., un ouvrage de l’anarchiste russe Pierre Kropotkine. Tous sont placés en garde à vue, et cinq d’entre eux en détention provisoire. Florian D. passera quinze mois à l’isolement à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy, qui se concluront par trente-sept jours de grève de la faim. Son ex-compagne, incarcérée pendant cinq mois à Fleury-Mérogis, subira des fouilles intégrales à chaque extraction ou inspection de cellule, finissant par refuser les parloirs pour ne plus subir ces humiliations, dont le tribunal administratif de Versailles a reconnu l’illégalité.

Ces individus ne se connaissent pas tous, mais tous connaissent Florian D., dont ils ont croisé la route dans un squat ou lors d’un petit boulot. Des interrogatoires, il ressort des aspirations de vie différentes mais un dénominateur commun : tous craignent un effondrement de la société et se préparent à ce qu’advienne un « pouvoir fasciste ». Puisque la cellule conspirative est une constellation de destins cabossés, l’enquête va s’attacher à les solidariser. En essayant notamment de criminaliser une hygiène numérique qui les lierait tous et ferait tenir le scénario groupusculaire. « Tous les individus [adoptent] un comportement semi-clandestin, usant de moyens de communications sécurisés », ont relevé les enquêteurs dès le début de l’enquête préliminaire.

Après les avoir interpellés, le juge Herbaut les cuisine sur leur utilisation de la messagerie chiffrée Signal, leur goût pour ProtonMail ou leur recours à Tor, présenté comme « un réseau du Darknet permettant de dissimuler son activité mais aussi d’accéder à des marketplaces de produits illicites ». Il demande à Loïc M. « pour quelles raisons » il prend autant de précautions, et s’attarde sur une formation à l’outil Tails, réalisée pendant le confinement à Parcoul-Chenaud à l’initiative de Florian D., « très impressionné par les révélations de Snowden ». Installé sur une clé USB, ce système d’exploitation – recommandé pour les journalistes mais honni par les services de renseignement – permet de transformer son ordinateur en machine sécurisée et amnésique. Si quatre prévenus refusent de communiquer les codes de leurs appareils informatiques (un délit passible de trois ans de prison depuis une décision de la Cour de cassation fin 2022), c’est qu’ils cachent nécessairement quelque chose. Pour maîtres Simon et Vannier, les avocates de Manuel H., « il s’agit d’un renversement scandaleux de la charge de la preuve. En matière antiterroriste, l’imagination flirte toujours avec le pire mais ici, l’absence de preuve devient une preuve ! »

“Êtes-vous anti-France ?”

L’asymétrie est saisissante : d’une main, l’État déploie les outils les plus intrusifs de la lutte antiterroriste ; de l’autre, il ne tolère pas qu’on se protège de son arbitraire, alors que ce droit à la sûreté est sanctuarisé dans l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. « La question ici n’est pas de savoir si nous sommes face à des terroristes, mais de déterminer jusqu’où peuvent aller les services de renseignement dans la violation de l’intimité », s’inquiètent maîtres Kempf et Bouillon qui, après avoir saisi la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), attendent une décision du Conseil d’État sur la légalité de la surveillance initiale de Florian D. Le contexte n’aide pas. En juin 2023, dans les considérants du décret de dissolution des Soulèvements de la Terre – suspendue depuis –, le ministère de l’Intérieur a estimé que « le fait de laisser son téléphone mobile allumé à son domicile ou de le mettre en mode avion en arrivant sur les lieux d’une manifestation pour éviter le bornage » ou celui « de ne pas communiquer les codes de déverrouillage de l’appareil » sont des motifs qui peuvent justifier de rogner la liberté d’association. Se protéger devient suspect.

« S’il devait y avoir une condamnation dans ce dossier, l’antiterrorisme s’ouvrirait sur le champ militant, et une sacrée frontière serait franchie », redoutent maîtres Guillaume Arnaud et Chloé Chalot, avocats de Camille B. Dans son réquisitoire définitif, le procureur ne note-t-il pas que « la jeune femme est dotée d’un bagage intellectuel et idéologique manifestement supérieur à ses coreligionnaires, comme l’atteste son parcours universitaire, sa connaissance approfondie de la sociologie et ses références littéraires » ? Ses conseils bondissent. « On a l’impression que la critique politique devient une maladie mentale », s’offusquent-ils. Lors d’un de ses interrogatoires, on lui a demandé si elle était « anti-France », une expression solidement ancrée à l’extrême droite. Et malgré son contrôle judiciaire allégé, Camille B. subit toujours la même surveillance : le PNAT « ne manque pas de s’interroger » sur son installation dans la même rue que Julien Coupat, « acteur majeur de la mouvance d’ultragauche à travers le Comité illisible [sic] ».

Alors que les effectifs de la DGSI ont presque doublé depuis les attentats de 2015, la menace djihadiste perd en intensité, et les services doivent justifier leur raison d’être. Au point de gonfler artificiellement les nouvelles menaces en maçonnant grossièrement des dossiers pleins de fissures ? Dans une récente interview au Monde, Nicolas Lerner, patron de la maison, tentant de trouver la bonne mesure, assumait cette porosité entre le champ du droit commun et celui de l’exception : « L’ultragauche constitue d’abord et avant tout une menace pour l’ordre public. […] ce n’est pas parce [qu’elle] n’est pas passée à l’acte terroriste ces dernières années que le risque n’existe pas. »

Olivier Tesquet, 25 septembre 2023.